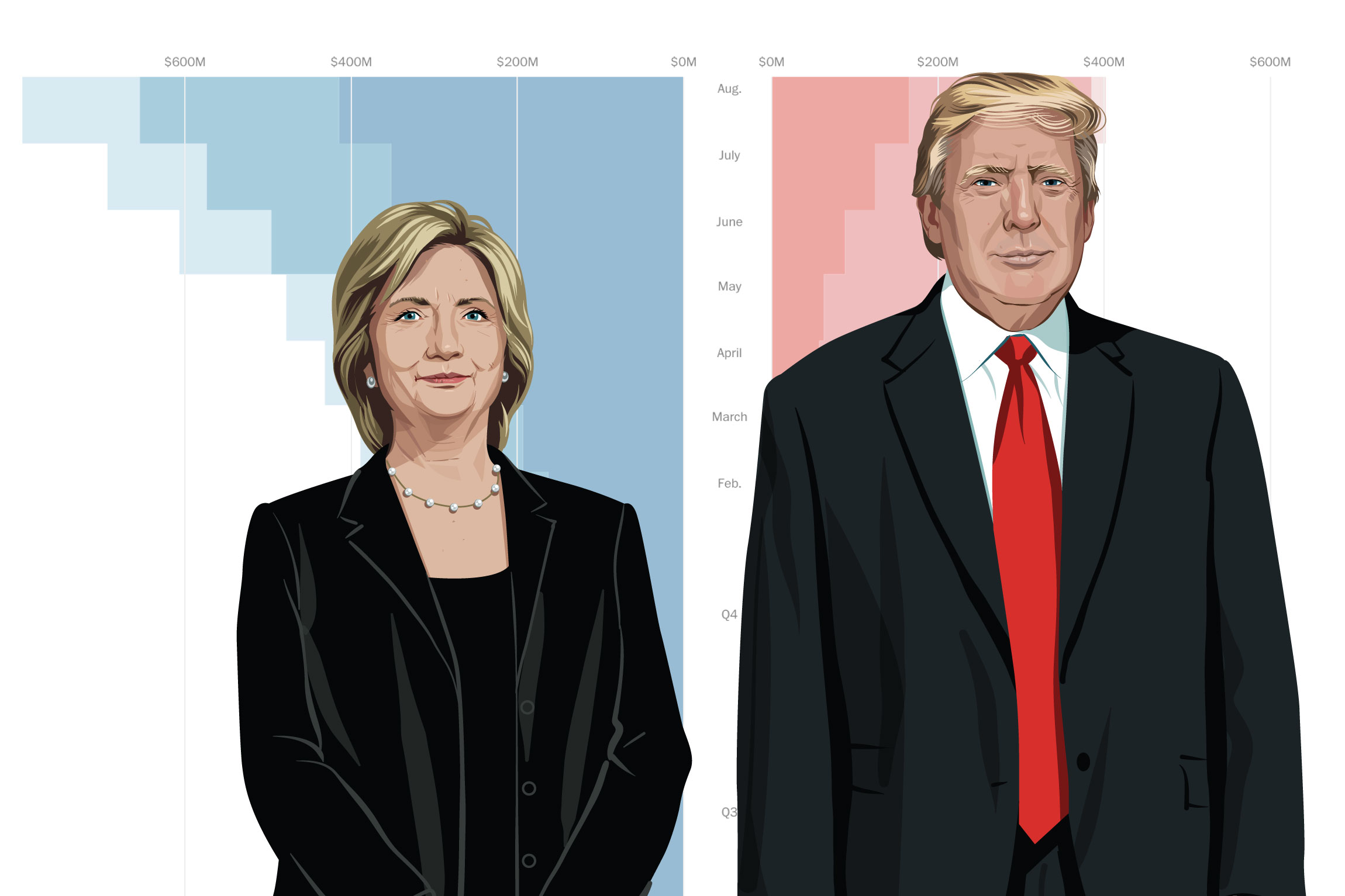

di Alessandro Nardone – Certo, parlare con il senno di poi è semplice, ma durante la campagna elettorale in molti (compreso il sottoscritto) si sono domandati come Hillary Clinton abbia potuto affidarsi a “guru” della comunicazione così creativamente stitici da partorire uno slogan banale come “Stronger together” scelto, come riporta il New York Times, tra una serie di alternative che sarebbero risultate vecchie e scontate anche ai tempi di Cartagine. Per non parlare di un logo che richiama evidentemente quello di Wikileaks, con quella freccia rossa puntata verso destra che, a guardarla adesso, si palesa definitivamente nella sua veste di segno premonitore della vittoria del candidato repubblicano. Eppure, l’ex First Lady ha speso la cifra record di 1.2 miliardi di dollari per la sua discutibile campagna, ovvero il doppio rispetto al suo competitor, Donald Trump.

Soltanto nelle ultime quattro settimane l’apparato della Clinton è costato qualcosa come 132 milioni di dollari contro i 94,5 spesi dal presidente eletto, che ha fatto spending review tirandone fuori 66 di tasca propria, ovvero 34 in meno rispetto al budget preventivato inizialmente. Quanto agli ultimi giorni, il Team Trump e il GOP (partito repubblicano) hanno speso circa 5 milioni di dollari in pubblicità digitale get out the vote mirata alla conquista di stati chiave come Michigan, Wisconsin, Pennsylvania e Florida. Un investimento che, risultati alla mano, si è rivelato decisivo per la vittoria finale, ottenuto anche e sopratutto grazie alla natura stessa della pubblicità su social networks come Facebook e Twitter che, a differenza dei media tradizionali, consente una targettizzazione scientifica, grazie alla quale recapitare il messaggio esattamente sulla bacheca delle persone a cui intendiamo rivolgerci.

Il digital director di Trump, Brad Parscale, ha messo a punto una strategia improntata alla conquista degli elettori indecisi fino all’ultimo minuto utile, un investimento «senza il quale non avremmo mai potuto vincere».

Lo scorso giugno, Trump liquidò in un battibaleno chi lo accusava di aver stanziato risorse troppo scarse per la sua campagna elettorale, asserendo che un investimento così basso fosse sintomatico di quanto poco egli stesso credesse nella vittoria finale: «io non ho bisogno di tutti i soldi che servono agli altri candidati, perché ho tanta visibilità in più rispetto a loro. Posso avere un’intervista o andare in televisione ogni volta che lo voglio».

Guardando a casa nostra, balza all’occhio l’assegno di 400.000 euro che il comitato per il Sì al referendum ha staccato a favore di Jim Messina, guru più presunto che vero che, dalla rielezione di Obama contro Romney del 2012, ha collezionato soltanto sconfitte, dimostrando, in Italia come in Gran Bretagna (sua la campagna anti-Brexit), essenzialmente tre cose: la prima è che la vittoria del 2012 fosse dovuta più al grandissimo carisma di Obama che alle sue abilità, la seconda è che la sua teoria basata sulla creazione di micro-gruppi su Facebook poteva funzionare sei o sette anni fa, non certo oggi, e la terza è che non ci si puo’ in alcun modo affidare a modelli di comunicazione fatti con la carta carbone ma che, al contrario, si vince soltanto grazie a progetti realizzati “su misura”.

Una quarta, paradossalmente, ce la insegna proprio Donald Trump, e cioè che nella comunicazione i soldi contano molto ma, grazie a Dio, non sono tutto.